当智能编程助手深度植入开发链路,开发者群体面临历史性抉择——这究竟是解放生产力的"普罗米修斯之火",还是敲响职业黄昏的"自动化丧钟"?

前言

AI大模型的发展正以前所未有的速度重塑技术格局,从GPT系列突破性的逻辑推理能力开启大模型时代序幕,到DeepSeek展现类人思维的认知深度,短短两年间全球AI领域已掀起空前的创新浪潮。各家企业如同军备竞赛一般争先恐后的发布基础模型,终端应用场景更是呈现出指数级创新态势。

如 Trae 这样智能的编程助手(或者说其本身就可以被称为智能软件工程师),给开发者带来的无疑是一场革命,但到底是解放生产力的"普罗米修斯之火",还是敲响职业黄昏的"自动化丧钟"?对于怀揣独立产品理想而又受限于技术的产品人,依托于 Trae,又能否可以给内心期望的产品塑造三太子的莲藕之身。

Trae体验

Trae is an adaptive AI IDE that transforms how you work, collaborating with you to run faster. Trae(/treɪ/)与 AI 深度集成,提供智能问答、代码自动补全以及基于 Agent 的 AI 自动编程能力。使用 Trae 开发项目时,你可以与 AI 灵活协作,提升开发效率。

惊鸿一瞥

初见时的惊艳来自官网的宣发视频,多语言支持让我看到了构建前后端完整产品的坚实底座,多形态智能编码使得不论是编码新手还是资深开发者都觉得恰到好处。而这句 The Real AI Engineer ,无疑彰显的是产品的自信与野心。一个真正的AI工程师,一个可以按照你的描述去自动编码的AI工程师,到底能不能给自己内心的产品魂塑造肉身。

然而,受限于设备,无法第一时间体验产品确实略显遗憾。初见的惊鸿一瞥后,只留下了一个邮件,给自己留下一个飞鸽传书的念想。(首发于MacOS,猜测是基于字节内部的产品改造)

千呼万唤

偶然看到Windows版发布后,第一时间就下载体验了。安装完之后,可以很明显的看到 VsCode 的影子,作为宇宙级的编辑器,VsCode 确实给了IDE工具一个非常优秀的底层框架。而且 Trae 兼容所有 VsCode 的插件与配置,可以实现无损切换(大部分前端工程师狂喜)。

作为一个不会写前端的后端工程师,全栈一直是我的梦想,毕竟有全栈的能力才有做产品的资本。所以我希望 Trae 能补上我这一块能力,尝试用 Trae 写了一个前端工程。先抛出结论就是,给了我超出预期的惊喜。

用嘴编程(做产品的视角)

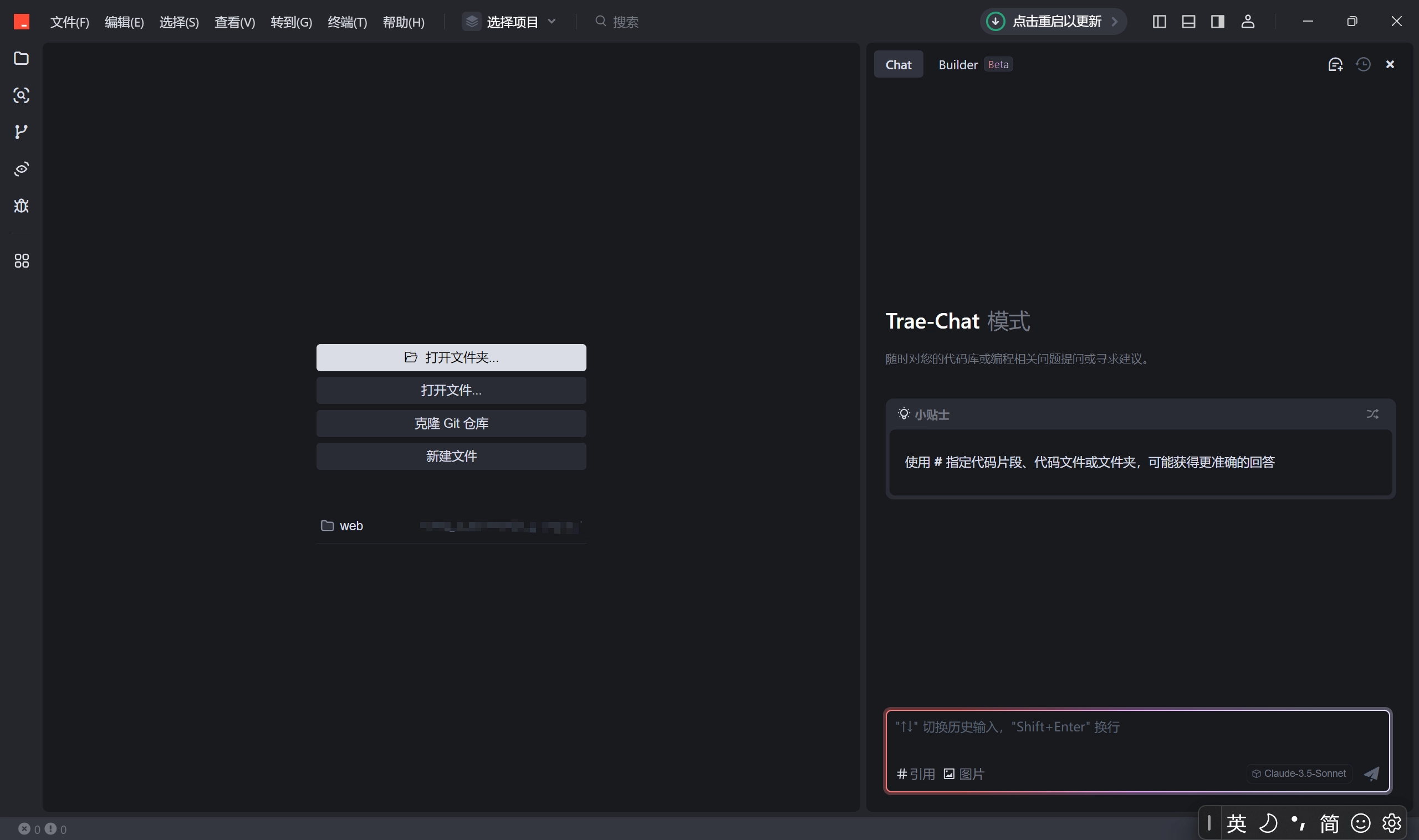

打开之后,区别与 VsCode 的就是右侧的 Chat 与 Builder 的AI能力了。

- Chat: 可以通过对话的形式,让大模型帮你做任何事情,包括理解代码、代码注释和错误修复等

- Builder:Builder模式可以帮助用户实现从0到1构建一个APP,主动读取这个项目中的内容

看到这个Builder模式会主动读取项目中的内容,就意味着整个项目都是上下文,完全可以实现动动嘴就可以构建一个产品。

用一晚上体验了Builder模式之后,我开始感叹大模型背后强大的数据库与惊人的理解能力。很多时候,我只是简单的输入一些我期望的产品的样子,只要是符合大众设计标准的,Trae 都能实现的非常优秀,包括界面于逻辑。比如下面的这个demo,仅仅一晚上,我自己一行代码都没有修改,就实现了包括 登录/注册、顶部导航栏、侧边菜单 与 主页。就界面与黑盒功能而言,带来的绝对是超出期望的惊喜。原来人真的可以只动嘴就把产品做出来。

而且 Trae 实现的页不仅仅是界面

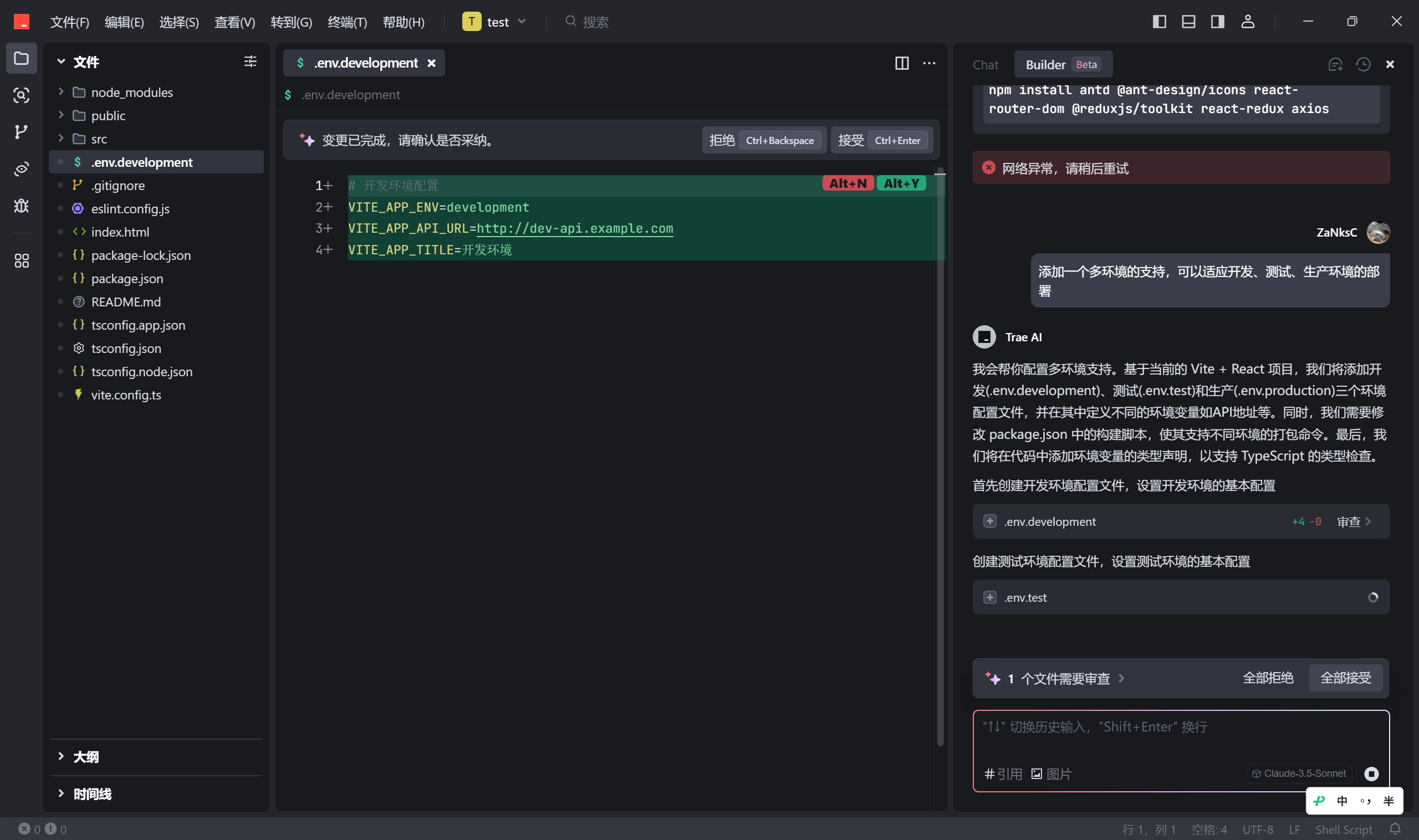

- 基础框架: 实现了多环境管理

- 登录/注册模块: 按照我给的3个接口与认证机制,实现了与后端的对接(登录、注册、Token的管理与自动刷新)

- 导航栏&菜单: 实现了企业后台管理中常见的布局样式,支持交互

更令人惊喜的是,你只要告诉他,我希望我的界面可以保持响应式设计,给移动端用户也有一个优秀的体验,Trae 也会给你一个满意的答卷。

当智能体叩响IDE之门:是灵火燎原,还是黄昏序曲?

在基础功能的搭建上, Trae 给我的表现无疑超出了我的预期,令人惊艳的编码效率和完全够用的理解力,忽然让我有了一种未来编程的快感,甚至一度让我产生了我是否会被取代的危机感。

用手编程(写代码的视角)

生成

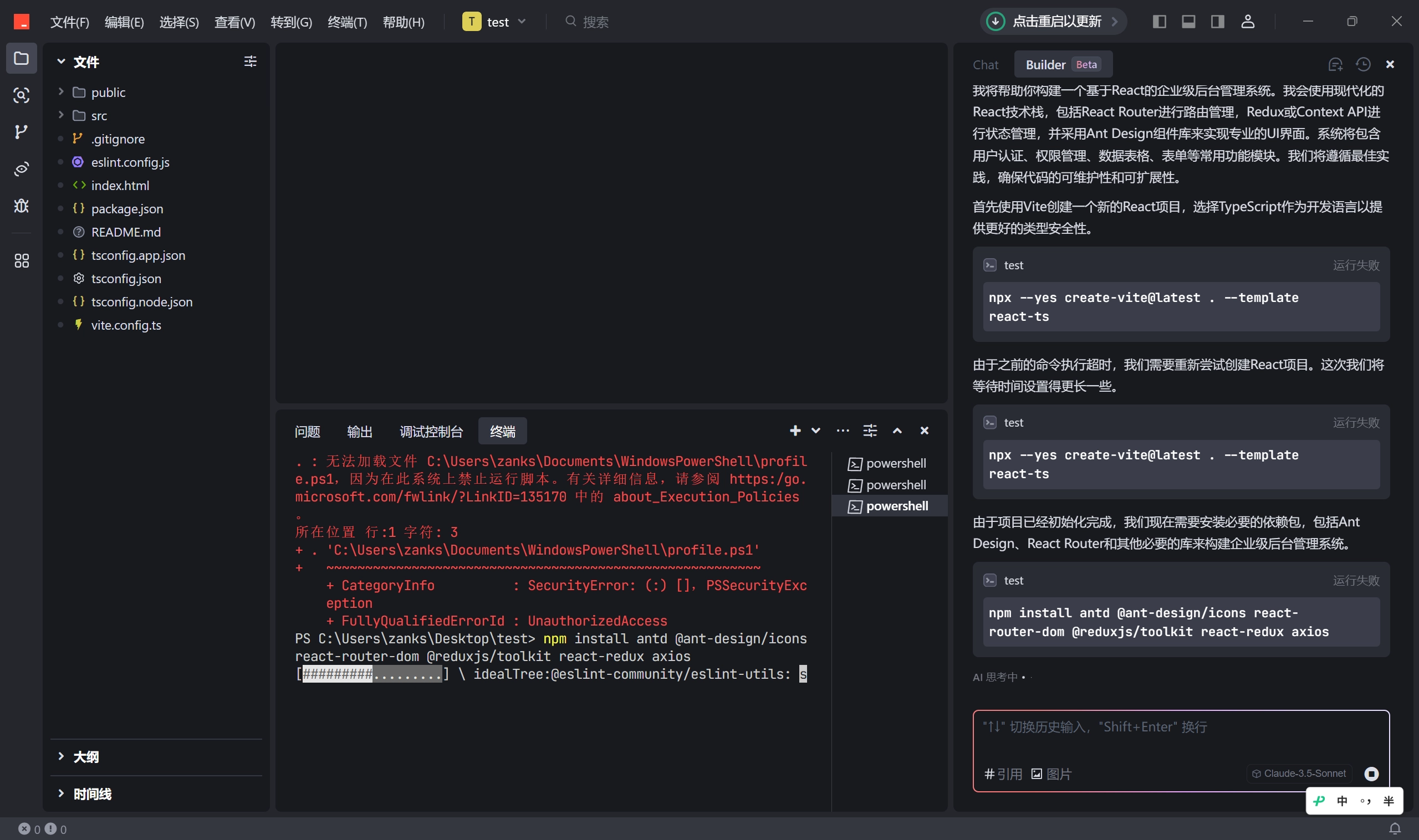

对于Builder模式下从0到1构建新应用的场景,可以直接从对话框一键唤起PowerShell执行命令,而且会一步一步的指导,并且指出错误重试,丝滑的体验让这个过程非常舒适。

编码

作为一个编码者,虽然我大部分时候都在点 全部接受 ,但 Trae 给的编码体验非常优秀。说出自己的诉求之后,大模型会给出自己的修改建议,并让我们用代码检视的方式来决定每一处改动是否需要接受。这种方式对于编码者来说,既保留了对工程的掌控,又提高了编码的效率。

DeBug

写代码难免会出现Bug,所以自己Debug的能力也非常重要。不过在实际的体验中,有时候模型过于有自己的想法,有时候又显得不太聪明。具体来说,有一次我想修改一下样式,我希望把内外边距都去掉,使得页面可以占满这个区域,调整了好几次都没能完成,并且多次坚持要给我添加边距来留白一部分区域。而且AI修复总是不能修复问题,不知道是不是我使用的问题。但是大部分时候,只要问题和诉求描述的够清晰,还是可以修复并达到预期效果的,只是需要多调教几次。

资源使用

虽然使用产品效果很好,使用体验极佳,但是我16G的小破笔记本内存一直爆炸(没钱是我的问题),所以我看了一下资源的占用情况,工作时一般在 1.5-3G 之间。如果像我一样需要喜欢开比较多后台进程(尤其是好几个IDE和Chrome),也许需要一台32G的编码环境。

和光同尘

在深度使用了一段时间(其实也没多深,就是写着写着,代码变多了)之后,如果再问我对于 Trae 该如何使用和评价。我想我会给出的评价是 ”目前我会让他做一个编程助手,帮我做基础代码的生成和局部代码的改写“。 前面夸了很多,虽然我对Trae的期望也很高,但总要说些缺点 ,以至于一时之间,我不知道该如何去给他定位。

在实际使用的过程中,我所期待的全工程上下文的能力明显没有达到预期,以至于在实现稍微复杂一些的需求,经过多次调整后,工程中会残留非常多的无用代码。作为一个软件工程专业毕业的学生和自称的目录学家,这无疑是无法忍受的,从比较官方的角度来讲,工程的可维护性非常低。当然,这是只用嘴编程的结果,如果你是一个对当前编程领域有了解的工程师,并且愿意去CodeReview生成的代码,严格控制代码是否应用,那么工程的可维护性依然可以在线。

还有一个比较致命的问题,生成的代码经常会出现无法通过编译的问题,也就是俗话说的IDE里面有红线,并且通过简单的让AI修复的指令无法很好的修复这些bug。还是那句话,如果你是一个对当前编程领域有了解的工程师,可以精确的描述源码级别的bug或修改方案,那么 Trae 依然可以很好的完成任务。

所以,在现阶段,不如暂时放弃”用嘴编程“的捷径诱惑,让 Trae 安静的做一个助手,专注于效率,而非急于求成的构建一个庞大的世界。之后,我也会去体验让 Trae 作为一个助手,帮助理解、构建基础代码与解决单点问题的场景,如果有机会,也许还有第二篇。

总结

与 Trae 共舞的短暂时光,我愈发确信AI正在重新定义智能编程助手,或者说,正在重新定义编码这件事情本身和开发工程师这个职业。我想AI革命对于其他的行业与产业也是如此,它绝非某些人臆想中”取代某个职业的魔法权杖“,而更像一具需要以专业素养驱动的“钢铁侠战衣”,至少是现在。与 Trae 协作,你需要构建一套严谨的人机对话机制,就像你无法对资深架构师空谈业务愿景就能获得完美系统设计,与AI的高效协作同样需要精准的需求拆解与技术洞察。说句玩笑话就是,你需要不停的与 Trae 探讨,构建明确的诉求与严谨的对话逻辑企图让他理解你,正如你与一位工程师页需要不停探讨来打磨产品,大概这就是 The Real AI Engineer 的 Real 吧。

最后,就让AI替我来结尾吧。

诚然,人类对智能革命的终极想象始终闪耀着"用嘴编程"的科幻光芒,我们既笃信其终将照进现实,也清醒认知这束光芒需要穿透重重技术迷雾。而当下的每一次人机对话、每行智能生成的代码,都恰似黎明前划破夜幕的粒子流——或许此刻,正是这缕曙光初现的时刻,是硅基智慧与碳基思维开始编织新文明经纬的破晓时分。 ——- 来自 DeepSeek-R1

本文为原创内容,版权归作者所有。如需转载,请在文章中声明本文标题及链接。

文章标题:Trae —— 希望之火 or 黄昏的丧钟 —— [剥龙虾大王]

文章链接:https://www.zanks.link/2025/02/21/ai-trae/

许可协议:CC BY-NC 4.0